Formas, soluções e acessórios foram experimentados no elo que informa ao automóvel em que direção queremos ir

Ele acompanha o automóvel desde seus primeiros anos e estabelece uma das ligações mais importantes entre máquina e homem — a das mãos do motorista ao sistema de direção e, em última análise, às rodas que definem para onde o carro vai. Pode ser circular, ovalado, com a base achatada ou mesmo imitar o manche de um avião. Nosso assunto não poderia ser outro: o volante.

O carro não nasceu com volante, é bom lembrar. Nos primeiros veículos do gênero, o motorista movia as rodas dianteiras manuseando uma longa alavanca — de certo modo como ainda se faz com o guidão de motos e bicicletas, só que a peça tinha um só braço estendido para trás, em vez de um para cada lado. Foi no fim do século 19, com o Panhard et Levassor francês de 1898, que se passou a adotar uma peça circular para tal função. Em poucos anos, o volante como o conhecemos tomou conta da indústria e deixou a alavanca na história.

Durante décadas, os volantes mais comuns foram os de três e quatro raios equidistantes entre si, uma maneira simples e resistente de fixar o aro ao cubo central. Contudo, a adoção de instrumentos no painel — e sua colocação, mais tarde, em um conjunto à frente do motorista — levou ao redesenho daquele elo entre mãos e rodas. Tornou-se mais frequente o arranjo de três raios em “T” ou um “Y” mais aberto no vão superior, favorável à leitura dos mostradores. Com raios metálicos e aro de madeira, foi um padrão bastante usado em carros esportivos nas décadas de 1950 a 1970.

A Volvo definia a direção levando em conta o “fator de espirro”, ou seja, o carro não deveria surpreender o motorista caso este espirrasse

Outro item comum por longo tempo foi um aro cromado, menor que o externo e colocado sobre os raios, para acionar a buzina (chegou a ser assim no Galaxie/Landau da Ford brasileira). A Mercedes-Benz criou um aro que, além desse comando, ligava as luzes de direção quando girado para a esquerda ou para a direita. Com o tempo tornou-se um padrão a buzina acionada pelo botão ou almofada central, embora a maioria dos carros de origem francesa a comandasse pela ponta da alavanca esquerda da coluna de direção. Alguns nacionais seguiram esse esquema nos anos 70 e 80, como os Fords Corcel II e Escort e o Fiat Uno — voltaria no Chevrolet Celta em 2000, mas apenas para economia de fios.

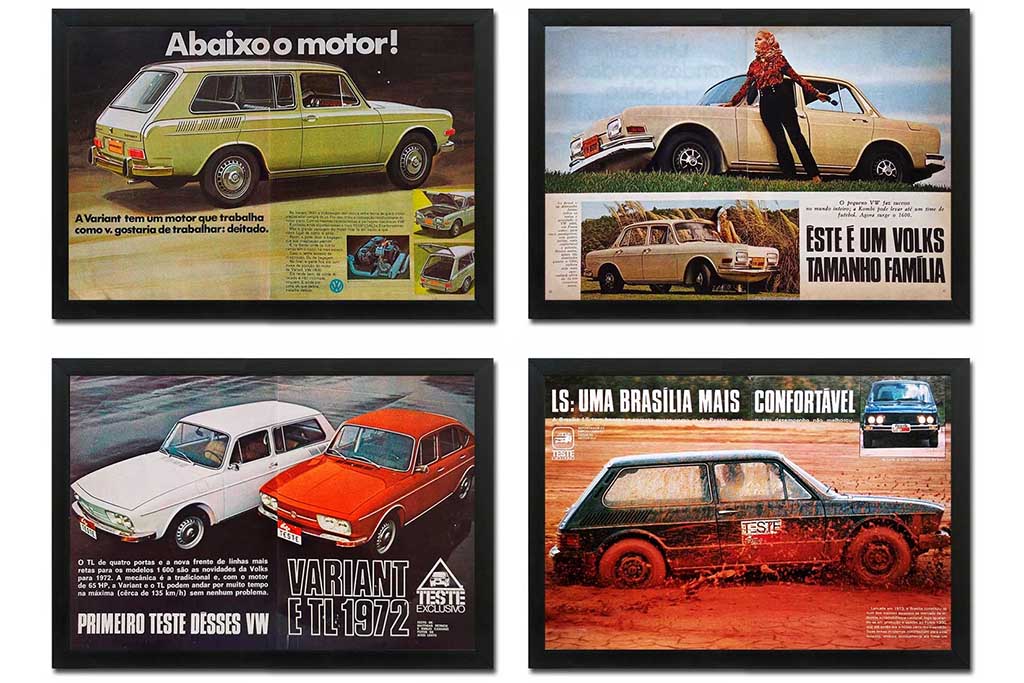

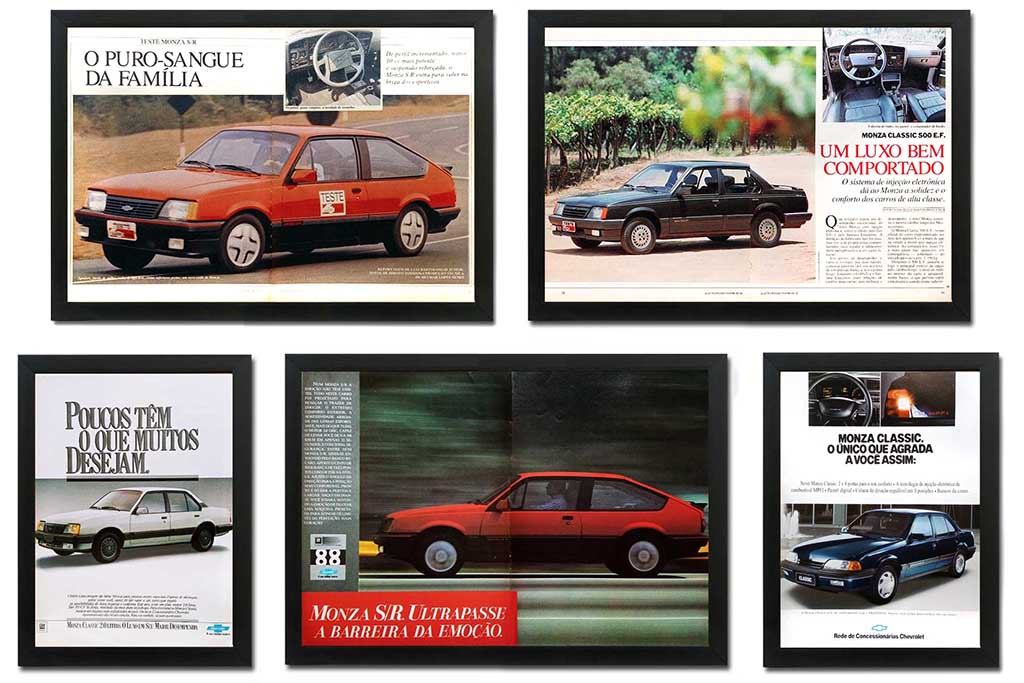

A procedência de um automóvel ou de seu projeto podia ver constatada por outro aspecto do volante: a posição. Um aro quase vertical identificava automóveis alemães, como se notava em nacionais concebidos naquele país, como o Chevrolet Monza (1982) e o Mercedes-Benz Classe A (1999). Não, a Volkswagen Kombi não conta, por motivos óbvios: a coluna de direção tinha de ser quase vertical para caber em uma frente tão curta.

Mercedes SL com aro para buzina, o grande volante do Volvo 760 e o clássico de madeira no Ferrari 212

Carros italianos, por sua vez, tinham o volante mais horizontal e por isso com o topo do aro menos acessível ao motorista. Muitos acreditam que essa escolha fosse consequência de um tipo físico mais comum no país, mas a questão parece mais relacionada ao modo de dirigir dos compatriotas de Da Vinci, que trabalham com a metade inferior do volante. Com o tempo, o automóvel se internacionalizou (e surgiu a regulagem de posição da coluna de direção), o que eliminou essas características.

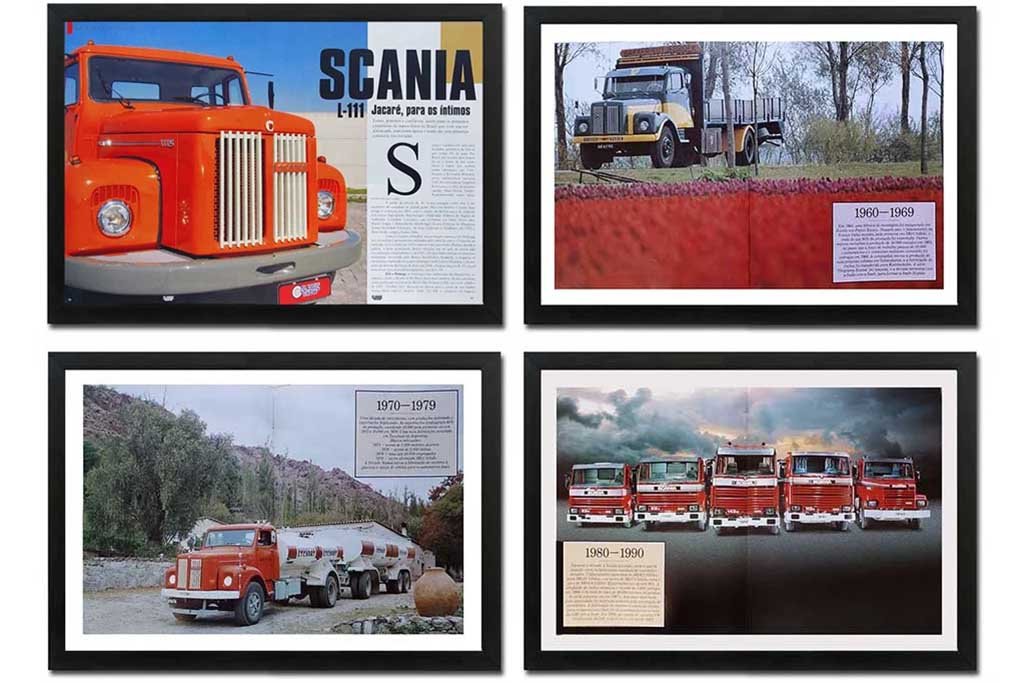

Por tradição, volantes sempre foram grandes — e maiores quanto mais amplo fosse o veículo, como até hoje mostram ônibus e caminhões. Havia duas razões para isso. Uma, que o efeito de alavanca tornava mais leve girar um volante quanto mais distantes do centro estivessem as mãos, algo essencial em um tempo sem mecanismos de assistência e com sistemas mecânicos e pneus mais propensos a falhas repentinas. Outra, que um volante maior reduzia a transmissão de movimento das mãos à direção.

Esse segundo fator explica a insistência dos alemães em volantes na faixa de 40 centímetros de diâmetro mesmo nos anos 80 e 90 (chegamos a tê-los no Chevrolet Omega, um projeto germânico de 1986 lançado aqui em 1992). Como na Alemanha se anda a mais de 200 km/h por longos períodos nos trechos sem limite de velocidade das rodovias, estabilidade direcional é assunto muito sério por lá. Um movimento excessivo de direção pode ser desastroso a velocidades tão altas.

O grande volante também era muito apreciado pelos suecos da Volvo, então famosos por suas primazias em segurança (ainda o são, mas hoje o quesito se tornou chave para qualquer fabricante). Há 20 anos ou mais, a marca escandinava costumava definir seus sistemas de direção levando em conta o “fator de espirro”, ou seja, o carro não deveria surpreender o motorista caso este espirrasse ou, por qualquer outro motivo, realizasse pequenos e involuntários movimentos no volante ao rodar em alta velocidade.

Três, quatro raios… ou um só

Apesar dessas questões, o volante continuou a evoluir — até porque a estabilidade almejada por alemães e suecos pôde ser obtida de outras formas, mediante assistência de direção que diminui em alta velocidade, projeto cuidadoso da suspensão, maior valor de cáster e outras estratégias. Os aros diminuíram e perderam a madeira, que podia ser perigosa em caso de impacto com o motorista em colisão. Regulagens de posição em altura e distância foram-se tornando frequentes.

Já na década de 1960 os volantes passaram a receber comandos — de início para ajustar o controlador de velocidade, depois para o sistema de áudio, trocas de marcha, atender ao telefone pela interface Bluetooth, selecionar funções do computador de bordo, o programa de condução, a carga dos amortecedores, os ajustes do ar-condicionado… Hoje há tantas utilidades para esses comandos que a Audi usa um botão-coringa, que pode ser configurado para a função preferida entre algumas opções. Nos volantes da Ferrari estão o conhecido manettino (alavanquinha) para ajustar entre os modos de condução, o botão de partida do motor e até o acionamento das luzes de direção.

A Citroën voltou a ser criativa com o volante de cubo fixo do C4: o objetivo era manter a posição da bolsa inflável, que pôde ser feita mais quadrada

Os desenhos ganharam liberdade criativa. Volantes com dois raios, formando um “A” ou uma barra horizontal, passaram a ser comuns — o segundo tipo parecia pensado para motoristas que posicionavam as mãos como em um leme de navio. A ousada Citroën chegou a usar um só raio apontado para o lado inferior esquerdo no inovador DS de 1955, repetindo a solução (mas com o raio centralizado) nos modelos SM, CX, BX e XM.

Outras marcas adotavam quatro raios, um arranjo comum em carros alemães e que permite posição ideal para as mãos, pelo apoio aos polegares quando elas o seguram na posição “dez para as duas horas” (alusão aos ponteiros do relógio). Já era assim em BMWs e Porsches dos anos 60, com raios que formavam um “X” quase horizontal. No Brasil, tornou-se um clássico na década de 1980 o volante de “quatro bolas” da Volkswagen, com quatro botões circulares para a buzina, usado em versões de Gol, Passat e Santana.

E então vieram as bolsas infláveis.

Entre os anos 80 e 90, esses dispositivos de proteção ganharam espaço em mais e mais volantes, representando uma limitação a suas possibilidades de desenho: ao armazenar a bolsa e o dispositivo de disparo no cubo central, os fabricantes não podiam mais ser criativos com sua forma. Demorou algum tempo até que bonitos volantes de três raios com um cubo compacto chegassem ao mercado, como nos Audis do fim do século. Mais tarde, a adoção de base chata trouxe um apelo esportivo a vários modelos, além de facilitar a entrada e a saída do motorista.

Volante de raio único do Citroën DS, o de cubo fixo do C4 da mesma marca e Ferrari 458 com “manettino”

A Citroën voltou a ser criativa com o volante de cubo fixo, lançado em 2004 no C4 e aplicado também ao C5 de 2008 e às minivans C4 Picasso e Grand C4 Picasso. O objetivo era manter a posição de disparo da bolsa inflável do motorista, que assim pôde ser desenhada em formato mais próximo do quadrado, em vez do circular habitual. Por alguma razão, a solução não convenceu e foi eliminada na geração seguinte da linha C4.

Há tempos os carros-conceito apostam na substituição do volante por algo ao estilo dos manches aeronáuticos, o que ainda não se concretizou nos carros de produção. Para que fosse viável, a transmissão mecânica de movimento às rodas teria de dar lugar à eletrônica, pois hoje se gira o volante em manobras de estacionamento em ângulo impraticável para o manche. Além disso, gerações de motoristas habituadas ao formato circular teriam de se adaptar, o que leva tempo.

A julgar pelo ritmo do desenvolvimento dos automóveis, pode ser que o volante, antes de se tornar um manche, simplesmente deixe de ser usado ou possa se ocultar até uma ocasião em que — apesar do sistema de condução autônoma — o carro precise ou possa ser operado pelo motorista. Ele então terá a velha e boa sensação de determinar ao automóvel para onde seguir, como faziam seus antecessores da criação da “carruagem sem cavalos” até este começo do século 21.

| Editorial anterior |